はじめに

「NISA(少額投資非課税制度)」を活用して、10年、20年スパンで資産形成したいという人にとって、米国の成長株に投資する選択肢は魅力的です。そこで本記事では、「これ1択」としておすすめできる投資対象として、FANG+をご紹介します。

その理由、メリット・デメリット、活用のポイントを整理しますので、「NISAでどれを選ぼう?」と迷っている方の参考になれば幸いです。

ライオン

ライオン投資初心者に勧めるなら「オールカントリー」と答えるのだ。今日の記事は攻めた投資をしたい人向けなのだ

FANG+とは何か?

「FANG+」とは、米国のハイテク・ネット・メディア分野の成長株を集めた株価指数で、具体的には以下の特徴があります:

- 正式には NYSE FANG+ Index。

- 構成銘柄は10銘柄。テクノロジー、メディア、通信、消費者向けディスクリートリー分野の成長企業にフォーカス。

- 各銘柄が「等ウエイト(equal-weighted)」で組入れられており、巨大株だけが突出しない設計になっています。

- 日本からでもこの指数に連動する投資信託が複数あり、例えば iFreeNEXT FANG+インデックス は「つみたてNISA」「成長投資枠」対応商品です。

つまり、米国の主要ハイテク成長企業に「まとまって」投資できる選択肢として、FANG+は魅力的な存在になっています。

なぜ「NISAでこれ1択」候補となるか?メリットを整理

✅ メリット1:米国ハイテクの成長ポテンシャルを取り込める

米国のテクノロジー・ネット関連企業は、世界的なプラットフォーム、AI/クラウド/メディア配信などの成長テーマをけん引しています。FANG+はそのような「次世代成長テーマ」をもった企業群に選定されており、将来への期待を反映しています。

NISA口座を使えば、運用益に対して非課税になる枠があるため、成長分を取り込みやすくなります。

✅ メリット2:つみたて/成長枠で買える商品がある

日本では、先述のように「つみたてNISA」「新NISA 成長投資枠」で購入可能なFANG+連動ファンドがあります。

非課税の枠を活用しながら、成長株にアクセスできるという点で、「枠を有効に使う」選択肢として便利です。

✅ メリット3:分散しながらハイリスク・ハイリターンを狙える

FANG+は10銘柄構成、等ウエイトという特性から、「巨大株1つに依存」という構造は比較的緩やかです。

「成長株に少し振っておきたい」「米国中心だけど少し振り幅ありでも構わない」という投資戦略を持つ人には向いています。

注意すべきデメリット・リスク

ただし、「これ1択=FANG+で何も考えずOK」というわけではありません。以下のような注意点があります。

⚠️ デメリット1:値動き(変動性)が高い

繰り返しになりますが、FANG+は数社のハイテク成長株に絞られています。そのため、構成企業の業績悪化・景気変化・規制リスクなどが株価に直結しやすく、「荒れやすい」指数です。たとえば、類似のレビューでは「テック・集中型なので、リスクも大きい」と指摘されています。

つまり、「安定運用を望むなら別のコア資産も必要」ということです。

⚠️ デメリット2:為替リスクがある(日本から投資する場合)

日本円で投資する場合、米ドル建て資産に投資することになるため、「ドル/円」の為替変動がリターンに影響します。円高になれば、株価上昇でも円換算でマイナスになる可能性もあります。

為替リスクも含めて考える必要があります。

⚠️ デメリット3:分散性が限定的

10銘柄しかない、ハイテク・ネット系寄りという構成ゆえ、「世界の株式」あるいは「全市場」のような広範囲な分散とは異なります。ある意味、ハイリスク・ハイリターンのポジションと考えるのが適切です。

どう活用すべきか?「NISA × FANG+」戦略のポイント

🎯 ポイント1:コア資産+サテライトで位置付け

FANG+を「ポートフォリオの主役(コア)」に据えるのではなく、**補完的な位置付け(サテライト)**として使うのが現実的です。たとえばポートフォリオの7〜8割を「米国株式インデックス」「全世界株式インデックス」など安定型に、残り1〜2割をFANG+に振る、といった戦略が紹介されています。

NISA口座では「非課税メリット」を最大化できるので、成長ポジションの一部にこういったハイ成長株指数を組み入れるという考え方は理にかなっています。

🎯 ポイント2:長期投資であることを前提とする

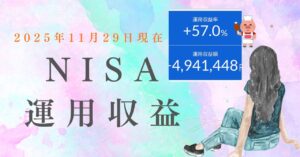

特に成長株セクター投資では、「短期で儲ける」というより「10年・20年スパンで成長を取り込む」意識が重要です。過去データでも「10年で約15倍」といった実績も紹介されています(ただし過去実績であり、将来を保証するものではありません)。

NISA制度の特性とも相性が良いため、「非課税枠で長期保有」を前提に設定すると良いでしょう。

🎯 ポイント3:定期的な積立・ドルコスト平均法の活用

高成長・高変動型の指数ゆえ、定期的に一定金額を積立てて買う「ドルコスト平均法」の活用が有効です。特に「円ドル」為替変動、米国株価の上振れ・下振れ両方に備えて、時間を分散する投資手法がリスクを抑える助けになります。

🎯 ポイント4:信託報酬・手数料・為替コストを確認

日本の投資信託においても、信託報酬や為替ヘッジの有無・販売会社の取扱状況を確認しておくことが重要です。たとえば、FANG+連動ファンドでは「為替ヘッジは原則行わない」ケースがあります。

手数料や実質コストが高いとその分だけ成績に影響するため、購入前に目論見書などで確認をおすすめします。

まとめ:NISAで「これ1択」と言えるか?

結論として、以下のように整理できます。

- ✅ 「米国ハイテク成長株にまとまって乗りたい」「非課税で長期成長を取り込みたい」という方は、FANG+(およびそれに連動するファンド)は検討に値する商品だと思います。

- ✅ NISAの「つみたて枠/成長枠」で買える商品があり、制度との相性も良いです。

- ⚠️ ただし、「リスクゼロ」ではまったくなく、「値動きの大きさ」「為替リスク」「分散性の限界」を理解した上で、ポートフォリオ全体の中で位置付けることが重要です。

- ⚠️ また、「これ1本で完結」というより、「コア+サテライト戦略」のサテライト部分に据えることで、運用の安定性・安心感を保つのが現実的です。

お読みいただき、ありがとうございました!

コメント